|

|

|

|

|

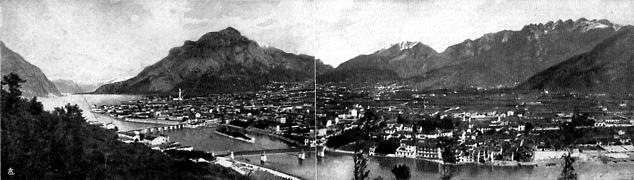

Quel «gran borgo» che quando il

Manzoni prendeva a scrivere la sua impareggiabile «canta

favola»; or sono cent'anni, già s'incamminava a

diventar città, da un pezzo è ormai un'ampia,

moderna e civilmente laboriosa cittadina il cui comune, secondo il

censimento 1921, conta 13.141 abitanti e tutto il territorio del

circondario 157.354.

Non toccò a Lecco la sponda più amena del

magnifico Lario, ma la più imponente e operosa:

ché se a' piedi delle alte montagne brulle e negre

strapiombanti in più luoghi a dirittura giù nelle

acque non si svolgono i deliziosi meandri dei giardini verdi attorno

alle ville sontuose, vi si adagiano, o meglio vi si aggrappano, in

compenso, gli opifici fumosi d'onde il prodotto del lavoro umano esce

in gran copia per tramutarsi in moneta corrente. E questa

operosità degna delle fucine favoleggiate nelle

latèbre del siculo Mongibello non è d'oggi, ma

data da più di cent'anni, poi che già ai tempi

del Foscolo le ferriere lecchesi destavano gli echi delle gole montane

e delle insenature del lago, onde il grande poeta dal troppo sensibile

cuore cantava alle Grazie, nella sua originale concezione sintetica di

cose dissonanti, dalle quali sa trarre un concento di amabili armonie:

Così quando più gaio Euro provoca

sull'alba il queto Lario, e a quel sussurro

canta il nocchiero, allegransi i propinqui

liuti e molle il flauto si duole

d'innamorati giovani e di ninfe

sulle gondole erranti; e dalla sponda

risponde il pastorel colla sua piva:

per entro i colli rintronano i corni

terror del cavriuol, mentre in cadenza

di Lecco il maglio domator del bronzo

tuona dagli antri ardenti: stupefatto

pende le reti il pescatore ed ode.

|

|

|

|

Una prova della importanza economica assunta da

Lecco è il suo mercato bisettimanale, mercoledì e

sabato, il più frequentato della regione ed uno dei

più affollati della Lombardia. Pier Ambrogio Curti nella sua

simpatica Guida del Lago di Corno e del Pian di Erba così lo

descrive «È detto che il mercato di Lecco sia una

gran cosa, massime ai sabati d'ottobre, e ognun vi corre che stia in

villa, o lungo il lago, o nel vicino Pian d'Erba, o nella restante

Brianza superiore. Gli è che ognuno serve di spettacolo

all'altro: giunge una carrozza, ne giunge un’altra, gli uni

attendono a vederne scendere gli altri; son persone che si conoscono,

che si salutano, che si stringono la mano, si baciano, si scambiano

notizie e complimenti; poi a braccetto si passeggia a veder altri, poi

si parla e si sparla di tutti; si ingombra il caffè; si

impegna a fermarsi per la sera al teatro, che per consueto ha in

autunno buona compagnia di canto; poi, se sì, si va

all'albergo, il Leon d'Oro o la Croce di Malta, forniti d' ogni

comodità; se no dopo un paio d'ore, chi rimonta in carrozza,

chi riascende il vapore; gli uni vanno di qua, gli altri di

là, tutti ritornano alle loro ville a diffondere alla loro

volta le notizie e i pettegolezzi uditi, e a domandarsi spesso: ma

infine, che cosa v'era a Lecco? Perché ci si va? E a

malgrado che la risposta che ognun si dà a se stesso non

contenga grande costrutto pure il sabato successivo vi si

ritorna».

Digradando dai colli che fanno scalino a più alte prominenze

fino ad affacciarsi sul lago in uno schieramento poco regolare, avendo

a sinistra la foce per cui il lago si va pacatamente cangiando in

fiume, cavalcato subito da un lungo ponte costruito in tutta pietra al

tempo di Azzone Visconti, fra il 1336 e il 1338, rifatto dal conte di

Fuentes governatore dl Milano nel 1609, allungato e restaurato

più volte, e finalmente pur troppo del tutto trasformato ed

agghindato negli ultimi anni con due ringhiere in ferro ai lati,

sì che di medioevale non serba neppur l'ombra, e a destra

affacciandosi ad un ampio seno cui sovrasta il monte San Martino, Lecco

si presenta, a chi dal lago le muove incontro, pittoresca ed amena.

Dietro le sta il Resegone con la sua cresta grandiosa frastagliata di

denti dolomitici.

SPUNTI

STORICI

Che Lecco, di oscure origini, dal nome forse

ellenico (latino Leucum, come Leucade, bianca), dopo aver seguite le

sorti delle due regioni lariana e briantea dalla favolosa epoca degli

Orobi alla formazione dei Comuni divenisse nel medio evo un importante

castello, è facile comprenderlo dalla sua giacitura che la

poneva al comando d'uno dei primi passi lombardi; ma delle sue

fortificazioni non restano che ruderi di torri, una delle quali presso

il Municipio, ridotta a carceri, l'altra accanto alla chiesa maggiore,

adattata a campanile. Sofferse anche Lecco col suo territorio

dell'ambizione delle famiglie più potenti e dei principi,

quando i Comuni divennero signorie. Contesa quindi prima fra i

ghibellini Longhi ed i guelfi Benalio, poi tra i Rusca e i Visconti, a

più dolorose vicende soggiacque per le guerre tra Filippo

Maria e la Repubblica di • Venezia, della quale stette alcuni

anni in potere (1428-1452), sempre però allo stato

insurrezionale, avendovi mantenuto i Visconti e gli Sforza un loro

forte partito, e in questo tempo combatterono nel lecchese con varia

fortuna i più celebri capitani dell'epoca: Carmagnola,

Facino Cane, Piccinino, Colleoni, Cornaro, ecc.

In trambusti guerreschi fu nuovamente il territorio di Lecco quando il

Medeghino (Gian Giacomo de' Medici) tentò di formarsi un

principato delle terre del Lario e della Brianza e nel 1512

s'impadronì per sorpresa del grosso borgo, intitolandosi

conte di Lecco e coniando monete con tale qualifica; poi

tornò in quiete, o più tosto in oppressione

stabile, sotto gli Spagnoli, per causa de' quali sofferse nel 1629 il

famoso saccheggio dei Lanzichenecchi che andavano all'assedio di

Mantova e portarono la peste descritta dal Manzoni. Il solo borgo di

Lecco, nel contagio, si afferma perdesse 511 persone.

Fragor di guerra rimbombò ancora tra le rocciose montagne

del lago nel 1799, quando Francesi ed Austriaci si scontrarono dinanzi

al famoso ponte visconteo, che fu mutilato d'un arco d'ambe le parti

dai due prudenti nemici. Nel '48 i Lecchesi furono tra i primi popoli

rurali che, all'annunzio della insurrezione di Milano, fecero

prigioniero il presidio austriaco: quindi armatisi, corsero a Monza,

aiutarono quei cittadini a liberarsi dell'imperiale e regia guarnigione

e con nuovi rinforzi giunsero a Milano, dove entrarono dal dazio di

Porta Comasina, dopo una viva scaramuccia, primo soccorso fraterno dei

provinciali ai combattenti milanesi. A Milano tornarono nell'agosto

dello stesso anno i Lecchesi per difenderla dal nemico che, inseguendo

i vinti Piemontesi, l'aveva investita con grandi forze, ma giunsero

quando già era stato stipulato il trattato di resa noto col

nome di Armistizio Salasco, e non restò loro che tornarsene

e disperdersi in fretta.

«Pochi, ma buoni» veramente sono gl'ingegni fioriti

su la terra fertile e nell'aria fina di Lecco. Rammentiamo anzi tutto

Girolamo Morone, lo sfortunato ministro dell'ultimo duca di Milano,

Francesco Il Sforza, per debito di cronologia, ma più caro

agli Italiani è il nome di Antonio Stoppani (1824-1893),

geologo e letterato di mente elettissima, probo e liberale sacerdote; e

di simpatica luce splende il nome del poeta Antonio Ghislanzoni.

Né degni d'oblio sono i nomi dello storico locale dottor

Giovanni Pozzi, del musicista Luigi Vicini, dell'intagliatore Giacomo

Mattarelli, che dedica ventidue anni ad un modello in legno del Duomo

di Milano. Lecchese era pure, com'è notorio, la famiglia dei

nobili Manzoni.

|

|

|

|

I MONUMENTI

Lecco

- l'abbiam detto - è una cittadina bella, simpatica, pulita,

moderna; ma tutto quel che v'è di apprezzabile, specie dal

lato architettonico, non ha grande importanza né storica ne

artistica. La sua chiesa prepositurale, intitolata a San

Nicolò, situata sopra un poggetto a specchio del lago,

è una grandiosa, fabbrica del secolo scorso, architettata

dal classico Bovara; la più antica chiesa di Santa Marta

venne anch'essa resa irriconoscibile da restauri secenteschi e

successivi. Il palazzo municipale, su la piazza del Mercato,

d'architettura barocca, nulla più conserva di

caratteristico. Solo ha nell'interno un buon ritratto del Medeghino, il

leggendario pirata del Lago di Como. Il teatro è un edificio

pure di stile neoclassico. Interessanti, se non di prim'ordine, sono a

Lecco i monumenti.

Già sul piazzale della stazione, tra il verde dei

giardinetti, troviamo il busto in bronzo del Ghislanzoni, del. Bezzola

(1894), scultura viva e di moderna arditezza che ben ritrae lo

scapigliato librettista dell'Aida, del quale ricorre adesso il

centenario natalizio; poi, nella piazza Garibaldi, il monumento in

marmo all'eroe di Caprera dello scultore Francesco Confalonieri di

Costa Masnaga in Brianza (1884), autore anche del monumento in bronzo

al Manzoni nella omonima piazza (1891). Quest’ultima opera

rivela tutto lo studio, non solo, ma anche l'amore posti

dall’artista nel lavorare un ricordo monumentale che si

voleva degno del grande italiano, e l'esito felice dello scopo. Il

Manzoni è raffigurato seduto sopra una poltrona imbottita in

atto di contemplare il paese scelto a teatro del suo romanzo: i tre

diligenti altorilievi pure in bronzo decorano il piedestallo. Dinanzi i

due Promessi finalmente sposati a capo del villereccio corteo nuziale:

Renzo offre il braccio destro a Lucia, che, timida, rimane indietro,

mentre con la mano sinistra, alto levata, toltosi il cappello, saluta

con paesana gaiezza bene espressa e dal gesto e dal volto. Da un lato

il ratto di Lucia, che invano si dibatte fra le braccia vigorose degli

sgherri, e dall'altro il padre Cristoforo che con un gesto imponente

mostra a Renzo il suo ricco e borioso rivale disteso mezzo nudo su un

pagliericcio al Lazzaretto.

Fra non molto si dice che Lecco, ai tre buoni monumenti che possiede,

aggiungerà quello di Antonio Stoppani, altra gloria pura e

gentile di questa simpatica cittadina.

|

|

|

|

LE MEMORIE DI A. MANZONI

Lecco

ed il suo territorio hanno un'importanza grandissima, tra i primi

luoghi d'Italia, per essere stati scelti a scenario dei Promessi Sposi

di Alessandro Manzoni. Perciò per dire Bene di Lecco io

credo necessario accennare alle memorie che A. Manzoni vi ha lasciato

di sè e dell'opera sua.

E’ noto che la famiglia Manzoni era originaria da Barzio

nella Valsassina, la valle incantevole che da Ballabio sopra Lecco, si

prolunga formando un gran gomito a Bellano. Ma il bisavolo di A.

Manzoni nel 1710 era disceso a stabilirsi a Lecco, in una

località detta il Caleotto, e nella cronachetta dei

Cappuccini di Pescarenico, nel 1717, si fa già cenno della

signora Margherita Canzona - singolare benefattrice - che aveva

eseguito dei ricami per la chiesa del Convento.

Però la casa settecentesca della famiglia Manzoni, ancor

oggi esistente, fu ricostruita certamente dopo il 1770, essendone stato

architetto l'abate Giuseppe Zanoia, canonico di Sant'Ambrogio e

professore di architettura all'accademia di Brera in Milano, il quale

nacque nel 1752.

Intorno alla bella casa si irradiavano i possedimenti della famiglia

Manzoni, che si prolungavano giù fino a Pescarenico contro

l'ortaglia del convento, e su oltre Acquate e Germanedo fino al Pizzo

d'Erna, il più grande contrafforte del Resegone.

Don Alessandro è il primo della famiglia che nasce a Milano,

e se la grande metropoli lombarda ha avuto la fortuna di avergli dato i

natali, lo deve ad una debolezza della madre Beccaria, la quale

dimostrava poco affezione alla vita provinciale, e tendeva a tirare

tutta la famiglia verso la città. Ma il neonato

Alessandrino, è mandato subito a respirare l'aria pura delle

sue valli e dei suoi monti. Egli è collocato a balia, alla

Costa, una cascina che fa parte dei Comune di Galbiate, sulla cresta

della collina che dipartendosi dal monte Barro sale verso Mozzana e da

dove si gode un panorama che sembra incantato. L'antica cascina ora si

chiama Alessandro Manzoni, e la culla che ha ascoltato i primi vagiti

del grande poeta, dopo aver raccolto altri bambini di più

umili condizioni, ora è andata a finire nel museo di Lecco

insieme ad un altro cimelio interessantissimo: il corredo di battesimo.

Passati i primi anni d'infanzia, il ragazzetto veniva posto a studiare

in collegio; ma al ritorno delle vacanze egli correva lassù

a rivedere i suoi monti ed il suo lago. Ma vi sarà stato

volentieri? Io oso supporre che no; chè la caccia dei

copertoni nel suo paretaio presenta aspetti di crudeltà

verso gli animali e niuna valutazione del tempo, che poco dovevano

adattarsi alla sua mente laboriosa ed alla raffinata bontà

del suo animo.

Forse quando l'altrui volontà l'avrà obbligato a

rimanere accovacciato là dentro, avrà spiato

attraverso le feritoie i mutevoli e pittoreschi aspetti del lago, e il

partire e il tornare dei pescatori, e forse fin d'allora

avrà notato i particolari dello staccarsi delle barche dalla

riva, di cui dettava poi l'impareggiabile descrizione.

Antonio Stoppani, che più tardi veniva a villeggiare nell'ex

convento dei Cappuccini ed era anche diventato proprietario del

paretaio Manzoni, narra che il Lisandrino una sera era venuto a

Pescarenico mentre nella chiesa si impartiva la Benedizione col SS.

Sacramento, e un padre l'aveva invitato a servire da chierichetto. E

dice, che quel fatto doveva aver lasciato una profonda impressione

nell'animo del fanciullo, che non dimenticava più quel

padre, forse il Padre Cristoforo da Barzio probabilmente suo lontano

parente, tanto che avrebbe tolto da lui il nome e la

personalità fisica e morale, per tratteggiare la magnifica

figura del suo personaggio immaginario.

Aleesandro Manzoni continua a ritornare alla cittadina de' suoi

antenati fino all'età di 33 anni, tanto che si sa di certo,

che fra i 31 e:32 anni egli era a capo dell'amministrazione comunale di

quel gran borgo. Si vuole anche, ma forse saranno dicerie, che il tipo,

dell'Azzecca Garbugli l'abbia tratto appunto da un suo avversario

elettorale.

Nel 1818, per dissesti finanziari provocati dal suo procuratore

disonesto, egli doveva vendere tutte le case ed i luoghi avuti

dall'eredità paterna, ed accontentarsi della villeggiatura

di Brusuglio, che gli era venuta dalla mamma come eredità

dell'Imbonati. Certo, Manzoni avrebbe preferito conservare la casa

avita, dove nella cappella di famiglia era sepolto il padre suo,

dov'egli era cresciuto, dove lo richiamavano tante memorie!

Lassù egli si interessava di agricoltura, e con competenza,

come ne fa fede anche la scientifica descrizione dell'ortaglia di

Renzo, aveva di fatto condotta egli stesso l’acqua nel suo

giardino; e lassù al ritorno di Parigi aveva curato la

decorazione del grande salone, a grisaglie mitologiche, secondo l'uso

del tempo. Io oso credere che l'immortale Romanzo, abbia avuto origine

appunto dal suo grande dolore in dover abbandonare quei luoghi che gli

erano impressi nella mente non meno che lo sia stato l'aspetto de' suoi

più familiari. Quell'addio inimitabile ne rimarrà

la più grande prova !

Alessandro Manzoni nel tracciare il disegno del suo capolavoro, ha

fatto come un artista che intende dipingere un quadro., non

semplicemente realistico, ma pieno di poesia e di

spiritualità. Egli ha scelto un ambiente poetico, il suo :

vi ha segnato alcuni punti, che pur essendo tratti dal vero, concorrono

all'armonia della sua descrizione ; il lago, il Resegone, Lecco,

Pescarenico, e poi vi ha raggruppato intorno trasportandoli a piacere,

quegli altri luoghi della valle che maggiormente lo interessavano,

nascondendone il nome che sarebbe tornato oramai dannoso all'azione di

tempo e di luogo che erano nella sua mente, e svestendoli di tutti quei

particolari che artisticamente avrebbero nociuto.

Egli descrive, ad esempio, il Palazzotto di Don Rodrigo. Chi ha voluto

cercarlo dietro le indicazioni del romanzo, è riuscito col

rompersi il capo inutilmente ; invece la voce comune lo ha sempre

indicato su allo Zucco di Olate. Su quel promontorio esiste ancora una

bella costruzione cinquecentesca, che fu degli Arrigoni e nella quale,

ai primi del secolo scorso, facevano convegno i patrioti. Forse ad

alcune di queste riunioni prese parte anche il giovane Manzoni e forse

in alcuna occasione può essere stato. accolto con poca

cortesia qualche padre del convento. Così egli descrivendo

la sala del dottor Azzecca Garbugli, parla dei dodici Cesari. Questi

dodici Cesari erano invece appesi nella sua casa al Caleotto ed ora

cinque di essi sono passati dalla famiglia Scola che ne aveva comprato

lo stabile, al museo di Lecco.

Chi vorrà trovare il paesello di Renzo e di Lucia,

dovrà almanaccare per un pezzo. Alcuni lo vogliono ad

Acquate, altri ad Olate. Ma in un caso non corrisponde la posizione

della chiesa, nell'altro non corrisponde quella del bivio col

tabernacolo, e per nessuno la distanza dallo Zucco. Nel romanzo si

legge che l'ombra acuta del campanile proiettata dalla luna, si

rifletteva sulla piazza della chiesa.

Nè il campanile di Olate nè quello di Acquate

hanno il cono cestile come parrebbe indicato dalla descrizione. A meno

che non si voglia dire, senza documentarlo, che il campanile piatto di

Acquate sia stato smantellato ; e sarebbe il solo che per il, giro

della luna potrebbe dare l'ombra sulla piazza della chiesa. In tutto il

territorio di Lecco, l'unico campanile coronato da un cono cestile

è quello di Malgrate, ma nessuno crederà che

questo possa essere il paese di Lucia; così sulla strada di

Malgrate s'incontra ancora uno di quei tabernacoli con anime e fiamme a

color di mattoni; ma pur qui sarebbe temerario cercare il bivio dei

bravi.

Si sa però che Manzoni giovanetto si recava a Malgrate in

casa Agudio. Non è improbabile che nel suo viaggio, come si

sarà intrattenuto a guardar dal ponte l'acqua passare,

così avrà notato anche quel campanile e quella

cappelletta; pur ammettendo che un altro bivio su ad Acquate, ed al

quale ora è crollata la pittura, abbia inspirato la sua

descrizione.

È certo che il Manzoni dalla sua bella casa, allora fuori

alla libera campagna e dove si arrivava e si partiva per strade e

stradette ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, ogni tanto

elevate su terrapieni aperti, egli aveva innanzi spiegato tutto il

magnifico panorama che ha descritto nel suo gran Libro. Tra magnifiche

quinte di cipressi annosi si ammirano le guglie del Resegone, dal

balcone si può godere il lago, l'Adda e poi il lago ancora

fin giù a S. Gerolamo dove si vogliono trovare le rovine del

Castello dell'Innominato.

E quando egli ha dovuto allontanarsi da quei luoghi incantevoli e tanto

cari, ha sentito il bisogno di parlarne e farli celebri in tutto il

mondo. Giunto poi a tarda età, una volta che l'ing. Scola,

il nuovo proprietario della villa, lo era andato ad invitare

perchè si compiacesse di rivedere le antiche possessioni,

egli aveva chiesto con fare melanconico se esistevano ancora le sue

grisaglie, il suo lampadario di Murano, il suo calamaio con la

Maddalena, i suoi mobili e sopratutto i cipressi del suo giardino ; ma

lassù non aveva più voluto ritornare per non

aprire nel suo cuore una troppo dolorosa ferita ». (Arch.

D. G. POLVARA)

|

|

|

|

LA VALLE DELL'ADDA

Avanti

di prendere corso e figura di fiume, l'Adda, uscendo dal lago di Lecco,

forma una serie di laghetti chiamati, dal nome dei paesi più

grossi che vi si specchiano, Lago di Pescate, davanti a Pescarenico,

Lago di Garlate, da Maggianico, a Calolzio, Lago d'Olginate fra questo

paese e Calolzio che gli sta di fronte. Passato Pescarenico, su la

sinistra del laghetto di Pescate, sorge Maggianico, luogo assai

ricercato dai villeggianti per la sua amena giacitura, sebbene poco

elevata, sul lembo del Magnodeno, ch'è uno sprone del

Resegone. Due pale d'altare, una del Luini, l'altra di Gaudenzio

Ferrari, accrescono l'importanza della sua bella parrocchiale. Numerose

le ville. Il cremonese Ponchielli si compiaceva di riposare in

Maggianico e di convitarvi molto frugalmente gli amici. Qui ebbe una

villa anche il celebre operista brasiliano. Carlo Antonio Gomes di

Campines (1839-1896). Presso il paese il torrentello Cino forma una

cascata e v'è anche una copiosa sorgente d'acqua solforosa

fredda utilizzata per malattie cutanee, con apposito stabilimento. E'

frazione di Maggianico il paesello di Chiuso. Continuando su la riva

sinistra s'incontra Vercurago, esso pure alle falde del Resegone, ma

già in territorio di Bergamo, d'onde si può

salire a Somasca, al santuario (294 m.) fondato nel 1528 dal patrizio e

filantropo Girolamo Miani. Sopra Somasca è quella vetta

dirupata che reca le rovine d'un vecchio castello attribuito

all'Innominato. Nelle immediate vicinanze è Calolzio, a

cavaliere delle due valli di S. Martino e d'Erve, ben visibile anche

dall'estremità occidentale della Brianza per il suo fitto

aggruppamento di case e di ville biancheggianti arrampicate anch'esse

su le propaggini del Resegone e discendenti fino alla sponda del Lago

d'Olginate, proprio come branchi di pecore pascenti. Domina il paese

una bella chiesa della prima metà del secolo XIX, progettata

dal Moraglia, cui si accede per una lunga scalinata in pietra. Un alto

pronao su grandiose colonne monolitiche scalpellate da un immane masso

erratico introduce al tempio. Convegno di alpinisti per la partenza e

per il ritorno, Calolzio è altresì ricercato dai

villeggianti ed il vecchio paese è ormai sopraffatto dal

numero delle ville deliziose, cinte di giardini fioriti ed ombrosi,

taluno gemmato di statue, eco lontana delle magnificenze lariane e

della Riviera Ligure.

A circa quattro chilometri da Calolzio, ma più alto,

Rossino, propizio anch'esso alle belle villeggiature e ben visibile da

lontano, specie per il suo rinnovato castello dalle estese mura

merlate, che contrasta alle ruine di Somasca l'onore di avere

appartenuto all'Innominato. Sotto Rossino, il grazioso villaggio di

Corte.

Non volendo però addentrarci più oltre nella

Bergamasca, volgiamoci all'altra sponda dell'Adda, contemplando intanto

il superbo scenario delle boschive montagne dell'alta Brianza orientale

dominate dalla bella vetta del San Ginesio ammantata d'una folta

criniera di cipressi fra i quali occhieggia il candido eremo

camaldolese dei figli di S. Romualdo (859 metri). Passato il lungo e

svelto ponte gettato sul laghetto d'Olginate, troviamo subito questa

degna borgata industriale, che se può invidiare a Calolzio i

vantaggi estetici e panoramici dell'aprica posizione, in compenso gode

d'un'aria più fresca, riparata com'è alle spalle

dal sole. Da Olginate dirigendoci verso il Milanese si entra nella

verdissima Valgreghentino, terra di agricoltori, tutta quiete, che

elevandosi fin sopra i 300 metri gode d'un gran colpo d'occhio su la

valle dell'Adda, la quale, sempre più allargandosi a misura

che si restringe il corso del fiume, si introduce dalla destra nella

ridente Brianza, dalla sinistra sul fervido Bergamasco.

|

|

|

|

VALMADRERA

Ma

se da Olginate ci riaccostiamo al lago di Lecco, incontriamo i colli

che separano la valle dell'Adda da quella d'un altro lago, il piccolo

bacino d'Annone o d'Oggiono, e uno dei primi paesi è

Galbiate, a 370 m., a cavaliere delle due valli, unito da buona strada

con Oggiono e con Lecco. Affrancatosi dalla servitù feudale

nel 1671, rimase preferito soggiorno di nobili e di agiati borghesi,

così che è ricco di palazzotti e di ville, fra

cui notevole quella che il barone Pietro Custodi, economista e

storiografo, continuatore della Storia del Verri, si fece fabbricare

sopra un vecchio convento di cappuccini del sec. XVI, risparmiandone la

chiesa e parte del chiostro. Alla Villa Sanchioli esiste un'eco che

ripete fino ad un endecasillabo. Grandiosa è la chiesa,

ardito e slanciato il campanile architettato dal Brioschi nel secolo

scorso. Da Galbiate si può salire al Barro (922 m.) in circa

due ore, senza gran fatica. Presso la vetta è un albergo. Da

questo monte si gode un'amplissima veduta panoramica, e sopra di esso

riferiva Plinio esser voce che fosse esistito un « oppidum

Orobiorum Barra », un castello degli Orobi chiamato Barra,

dal q Tale sarebbe disceso il popolo che fondò Bergamo.

A mezza costa del monte, verso Lecco, è un'antichissima

chiesa di S. Michele di cui parla lo Stoppani nel suo bozzetto La sagra

di S. Michele, festa celebrata su quelle balze il 29 settembre.

Discendendo a Pescate, davanti al ponte visconteo, e continuando su la

sponda del lago, si giunge a Malgrate, grosso e bel paese che sorge in

faccia a Lecco. In esso avevano casa gli Agudi, ed allora che n'era

proprietario il canonico Candido, il Parini vi godè

ospitalità e vi scrisse parte del Giorno. Il contemporaneo

Balestrieri, poeta meneghino, ivi pure voltava in dialetto la

Gerusalemme Liberata. La chiesa possiede buoni dipinti di Cherubino

Cornienti pavese (1816-1860), l'Annunciazione e la Natività.

Una ventina di metri più sopra sorge il grosso paese

industriale di Valmadrera, che dà il nome alla piccola plaga

circostante. L'industria serica, che vi è rappresentata da

vari opifici, ed altre minori industrie fecero prosperare assai la

economia del comune, conferendogli altresì un aspetto di

civile benessere. La monumentalità della chiesa è

dovuta ai progetti di Simone Cantoni eseguiti poi in parte dal Bovara,

e secondo il Ghislanzoni portò « in quella valle,

melanconica e solitaria, un frammento della grandezza e della pompa

romana ». Le quattro colonne monoliti che della facciata

vennero tolte, al solito, da un masso erratico non molto distante.

L'interno fu decorato d'affreschi dal Sabatelli che vi dipinse

l'Apocalisse.

V'è pure un quadro del Lomazzo, Cristo e S. Antonio, e vi

sono sculture di Benedetto Cacciatori. Di opere d'arte sono decorate

anche le splendide ville dei Gavazzi, fra i primissimi setaioli del

Lecchese.

Dalla Valmandrera si accede alla Valle dell'Oro, di cui è

centro Civate, e che già è Brianza, dominata

dagli alti Corni di Canzo (1372 m.) che il Torti cantò

O selvose montagne o gioghi erbosi,

o di lontan sovreminenti al verde

cornuti massi...

Al di là dei Corni di Canzo è la Valbrona, parte

della Valassina. Dalla Valbrona, più tosto che lungo il lago

di Lecco, privo da questo lato di strada praticabile, si discende per

una recente e pittoresca strada ad Onno, solitario paesino che divide

con Parè, Vassena e Limonta, più prossimo

quest'ultimo a Bellagio, e rivelato al mondo dal Marco Visconti del

Grossi, l'onore dei sedere su questa riva del lago che le alte montagne

a ridosso, nude e dirupate, strapiombanti, cupe e ferrigne,

giù nelle acque, rendono soverchiamente dominata dalle ombre

e priva dei benefici del sole, malinconica e solitaria. Da Vassena una

funicolare aerea per passeggeri, la prima del genere costruita in

Italia, collega quel punto della riva con Civenna in Valassina.

|

|

|

|

VALSASSINA

La

via per la Valsassina si apre in. Lecco stessa movendo dalla stazione

ferroviaria, traversa la grossa borgata di Castello, ormai subborgo.

della città, e San Giovanni alla Castagna - bella

parrocchiale dov'è sepolta la poetessa Francesca Manzoni

(1710-1743) nativa di Barzio, che imparò molte lingue, si

approfondì in varie scienze, fu accademica di più

dotti sodalizi e morì di appena trentatrè anni -

affacciandosi sul verde dei campi e dei giardini e sui folti abitati

industriali. Le acque discendenti dalla montagna recano la forza

dinamica agli stabilimenti e tutta la Valle del Gerenzone è

teatro di una sana operosità. Usciti da San Giovanni, si

trova il Ponte di Malavedo (364 m. ed il villaggio omonimo con

ferriera. Impressionante, vista di qui, la muraglia verticale del Monte

Coltignone, alta 400-m- senza sporgenze. A 420 m. d'altezza

è Laorca, sul Gerenzone, sito in una angusta valle pure

industrialmente operosa come moltissime altre località della

vallata. Poco sopra Laorca è una grotta, pittorica, ma di

scarsa importanza.

Sorpassato il Ponte di Gàina (m. 441) ed il ponticello sul

Gerenzone, salendo per altri duecento metri circa si perviene

all'Albergo del Ristoro, dal cui sito lo sguardo spazia con intensa

soddisfazione dal candido aggruppamento dell'abitato di Lecco, alla

verzura ingioiellata di paesi e di ville del Piano d'Erba. Eccoci

finamente su le alte soglie della Valsassina superba ne'. suoi manti di

smeraldo, con la gola per cui transita il torrente Grigna e la conca di

prati lussureggianti che prende nome da Ballabio. Ma tal nome

è diviso fra due abitati Ballabio Inferiore (653 metri), a

piè del Pizzo Sodatura, cioè sul prolungamento

settentrionale del Resegone, con una chiesa ridotta ad abitazione che

conserva avanzi di pitture quattrocentesche sopra una parete, e

Ballabio Superiore (732 m.), che comanda l'ingresso d'uno dei va!~ Ioni

formati dai contrafforti della Grigna meridionale ed è su la

via più consigliata per salire a quella vetta. Questi luoghi

producono cereali e vini e dànno anche del ferro, ma uno dei

maggiori traffici è il deposito che qui si verifica, grazie

alla particolare benignità climatica, degli stracchini di

Gorgonzola della Bassa lombarda, che nelle « casere

» di Ballabio compiono la loro maturazione prima di essere

asportati. Superato 'il colle di Balisio, con ripida discesa si giunge

ad un altro paesino montagnardo il cui nome indica già il

mestiere degli abitanti : Pasturo (641 m.), dove Renzo, se lo

ricordate, trovò Agnese dopo la peste. Accampato alle falde

orientali della Grigna settentrionale, cui di lì si

può salire in quattr'ore, esso è una

consigliabile tappa per gli alpinisti, che di fatto lo frequentano.

assai, facendolo progredire. I pascoli rigogliosi e le dense boscaglie

lo beneficano di vive tinte e di deliziose frescure.

Nella sua alpestre semplicità è rimasto Bajedo

(632 m.), poco oltre e dalla stessa parte di Ballabio, villaggio di

mandriani che in estate popolano le baite montanine e producono ottimi

latticini. Altri due paesi di vario aspetto, a destra di Pasturo e di

Bajedo, sono Cremeno (797 ml) e Barzio (770 m.), ambedue residenze di

bovari e formaggiai. Nel secondo nacque la poetessa Francesca Manzoni

che trovammo sepolta a S. Giovanni alla Castagna. Valicata la

pittoresca stretta d'Introbio ed il Ponte Chiuso (563 m.), per pochi

metri si sale al paese da cui si denomina la strozzatura. Introbio (586

m.), capoluogo della Valsassina, i cui abitanti sono maestri nel

fabbricare stracchini e robbiole molto pregiate anche all'estero,

specie a Londra, dispone anche, nel territorio, di miniere di barite,

minerale bianco ponderosissimo che si usa per appesantire la carta,

dopo una opportuna macerazione che si eseguisce a Calolzio. Dominante

le strade di Lecco e di Bellano. irrigato dalla Pioverna, torrente

dalle trote eccellenti, reso più maestoso e pittoresco da

una bella torre medievale che serve di campanile alla sua chiesa,

Introbio é anche punto di partenza di magnifiche escursioni.

Interessante quella alla Cascata della Troggia, detta Paradiso dei

cani. cui si giunge in una ventina di minuti e che si rivede nella ben

maggiore ascensione al Pizzo dei Tre Signori, passando per la Valle di

Biandino. Una teleferica va calando a Introbio la galena argentifera

della miniera di Camisolo. Superate le Baite della Scala (m. 1380),

duecento metri più sopra si trova l'altipiano di Biandino

con piccola capanna privata per riposarsi. Dal lato della valle ecco le

grandi pareti del Pizzo, un tempo confine tra il Canton dei Grigioni,

il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, tutte di porfido rosso.

Più in alto (m. 1912) il romito laghetto alpino del Sasso,

poi la Bocchetta di Piazzocco e splendido panorama su la Valle

dell'Inferno, in Valtellina. Quindi la vetta (m. 2554).

Dopo Introbio, alla medesima altezza, il povero paesino di Barcone, pur

dedito all'industria casearia : segue Primaluna (550 m.), luogo

d'origine di quei montagnardi signori che furono i Torriani, i quali

dai loro nidi d'aquile della Valsassina scesero a dominare Milano.

Castello di prim'ordine nel loro vasto feudo fu Primaluna, ma non resta

oggi che un moncone di torre. Altri paesi che nulla offrono oltre le

delizie della splendida natura che li ricinge, ed è

già dono munifico e salutare, sono Pessina (570 m.),

Cortabbio (metri 527), in magnifica posizione dinanzi allo scosceso

versante, settentrionale del Moncodeno su cui si trovano ghiacciai e

nevai che gli abitanti utilizzano per conservare i loro prodotti

caseari, Cortenova (414 m.), Esino Inferiore (750 m.) ed Esino

Superiore (812 m.), teatri di panorami indescrivibili, Bindo, villaggio

di pastori nel fondo della valle, Parlasco (688 m.) dotato di ferro.

Crandola (769 m.), paese di carbonai con una miniera argentifera,

Margno (717 m.), e finalmente Taceno (507 m.) con acque ferruginose ed

albergo, non lontano da una centrale elettrica di 3000 HP. Presso il

Ponte di Taceno (m. 435), che cavalca la Pioverna già

avviata al lago di Lecco, il velario delle montagne sembra chiudere la

Valsassina : al di là è un'altra valle che si

apre, la Val Muggiasca, che prende nome dal Monte Muggio (1791 m), alto

fra i due bacini della Pioverna, con sbocco a Bellano, e del Varrone,

con foce a Dervio.

|

|

|

|

IL SAN MARTINO ED IL RESEGONE

Non

si può descrivere il manzoniano territorio lecchese e

tralasciar di dedicare alcune righe ai due monti che il Manzoni rese

popolarissimi : il S. Martino ed il Resegone. Ma per compiere il nostro

cómpito col rispetto dovuto a tutta una tradizione

letteraria ch'è la più simpatica fra quante ne

conosciamo, dove troviamo di poterlo fare con la penna dei

più illustri e cari seguaci de grande lombardo, no-i7

esitiamo di cedere il campo. Ecco dunque come A più garbato

e il più dotto dei manzoniani, lo Stoppani, descrive il

Monte S. Martino:

«È un monte fantastico, vedete; tutto una rupe,

nuda, aspra, angolosa, degna di campeggiare in un'epopea di giganti. La

città di Lecco si appoggia da tramontana a quello stempiato

macigno e gli è obbligatissima che, slanciandosi ritto come

un muraglione ciclopico, difenda, se non lei propriamente, almeno il

suo ridente territorio dai gelati aquiloni, e riverberandovi i raggi

solari, spesso vi anticipi la primavera nel cuor dell'inverno.

« Il San Martino sorge col suo fianco occidentale

immediatamente dal lago, come una bastia di pietroni a picco, quasi

dappertutto inaccessibili, da cui le frane sterili ed aspre discendono

sino al fondo di quello specchio del più cupo azzurro, che

s'inabissa a' suoi piedi fino alla profondità di 150 metri.

Più su, quella parete a piombo si alza a scaglioni

giganteschi, formando di tratto in tratto pianerottoli e piani

inclinati, sempre intramezzati da altre pareti a picco. Da

mezzodì, ove la montagna è pia nuda, sporge

innanzi nuda nuda la fronte, e nel mezzo di questa si apre un antro

spazioso, come una gran cicatrice, o come l'occhio di Polifemo: segno

probabile, come ce n'ha tant'altri nelle Prealpi, che il mare una volta

ci avventava i suoi flutti. Intendetemi bene. Non è che il

mare si levasse fin là; gli è che il San Martino,

come le Prealpi e le Alpi, come tutte le catene del globo, sorsero dal

mare ; e quindi ci fu tempo che le conchiglie e i pesci del mare

abitavano quegli stessi crepacci, ove ora s'annidano il passero

solitario ed il falco; e come oggidì sulle coste della

Calabria e della Sicilia, così allora, al piede delle

montagne nascenti, rimbombavano gli antri scavati dalla tempesta.

«Al disopra di quella rupe e di quella caverna, la montagna,

continua a salire in forma di piramide, o piuttosto di pina composta di

rupi acute e vertiginose. Dal vertice di essa si discende verso

oriente, sempre d'un modo, fin dove la base della montagna è

rosa all'ingiro dalla Galavesa, detta anche Gerenzone, che è

il più settentrionale di quei tre grossi torrenti, di cui,

nella stessa pagina dei Promessi Sposi, (ne aveva già

parlato) avete letto che formarono coi loro depositi la costiera del

lago.

« Eppure questa montagna, la quale, vista da Lecco, sembra

affatto inaccessibile, non è tale però che non ci

si possano fare delle gite piacevoli ed anche facili. Proprio sulla

fronte, dove sopra la base così scoscesa della montagna

comincia un pochin di pendio, una macchietta bianca attira a

sè gli sguardi di ognuno che venga a Lecco per la via di

Bergamo o di Milano. È la cappelletta di San Martino; e chi

la vede per la prima volta, non la potendo credere un nido d'aquila o

di falco, è forza che domandi a sè stesso chi mai

abbia potuto, non dirò fabbricare delle mura, ma nemmeno

portare il piede lassù. Eppure ci si va così

bene! Dapprima per una valle, o piuttosto per una specie di crepaccio

nascosto in seno alla montagna; poi per una serie di scogli, che

formano come una specie di gradinata. Che vista stupenda si gode da

quel breve pianerottolo sul quale è edificato l'umile

tabernacolo! E di lì un sentiero assai comodo,

benchè quasi volante su precipizi vertiginosi, attraversa

tutta la montagna dalla parte del lago, finchè vi conduce in

un seno, coperto di prati e di boschi, con in mezzo una chiesuola ed un

fabbricato, il quale, benchè denominato comunemente convento

di San Martino, non è e non dev'essere mai stato altro che

una stalla. Oh com'è delizioso quel posto! Com'è

dolce, in mezzi a quella specie di anfiteatro, che si direbbe il tempio

dell'aridità, trovare una così bella verdura!

è là sotto, un piccolo antro nella rupe, che

accoglie un piccolo stagno, nutrito da una fonte fresca e perenne, che

ha tutta l'aria di un perenne miracolo. E poi, e poi...

« Non la finirei più, quando parlo de' miei monti.

Quanto al San Martino, so di un celebre paesista solito dire

ch'è la montagna più bella del mondo. Ed

è tale principalmente per il contrasto tra quel colosso di

rupi ignude che si slancia così ardito nell'aria, e le sue

falde, sparse dapprima di cespugli e di querce, poi di cipressi, di

edere, di lauri, di ulivi, a boschetti, a macchie sempre verdi ; e

più basso, di case e di paeselli, finchè tutto

diviene un gran gruppo di abitati, quasi una sola città, che

discende giù, come un fiume di case, fino a Lecco, fino alla

riva del lago, in mezzo ai campi ed alle vigne, fra il rumore

incessante di cento e cento officine, dove il ferro e la seta si

lavorano con pari abbondanza, e quasi con pari finezza. Lasciatemi dire

anche questa, e poi ho finito. Il Monte San Martino ha la singolare

proprietà che il suo fianco, dove discende verso il lago,

visto di sera, quando il buio ne confonde le disuguaglianze, disegna

con rassomiglianza maravigliosa, il profilo di Napoleone dormente,

assai più colossale del Colosso di Rodi. Non gli manca

nè la fronte protuberante, nè il gran naso

aquilino, nè il mento d'un ovale perfetto. Lo si vede

benissimo disegnato, o dalla via di Bergamo presso Chiuso, a

mezzodì, o dalle pendici sopra Menaggio a settentrione

».

Così nel e Bel Paese », che non tutti gl'Italiani

conoscono, e che troppi italiani grandi dimenticano di aver letto da

piccoli, Antonio Stoppani descrive la sua montagna con l'ardente

affetto di chi v'è nato appresso, con la dottrina dello

scienziato:, con la scioltezza e col colorito dell'uomo di lettere.

Il Resegone però ha una forma ancor più

caratteristica del San Martino, con la sua cresta formata da undici

scoscese punte dolomitiche rassomiglianti veramente ai denti d'una

sega, che in dialetto lombardo si chiama resega, d'onde e el resegon

», per indicare l'arnese ben noto nelle sue gigantesche

proporzioni. Quel monte era popolare in Lombardia, e particolarmente a

Milano, d'onde si scorgeva benissimo - quando non v'era nebbia - dai

Bastioni di Porta Orientale, allor che essi dominavano tutta la

campagna antistante, non occupata, come oggi, dai fabbricati cittadini,

anche prima che il Manzoni vi richiamasse l'attenzione del pubblico con

l'accenno fattone iniziando il suo romanzo. Da ogni parte poi del

territorio che si stende fra Milano e Como l'occhio incontra sempre

quel bruno a ceruleo schieramento dentario, a traverso il quale

è bello dall'alta Brianza veder sorgere il sole che in

estate va scorrendo tutte le dieci finestre, successivamente

affacciandosi a ciascuna di esse. È noto, l'errore del

Carducci che, per aggiungere forza alla pittorica descrizione del

Parlamento milanese soddisfatto d'aver decisa la guerra contro il

Barbarossa, termina le strofe con una pennellata magistrale, sebbene

sbagliata

Il sole ridea calando dietro il Resegone.

Secondo il punto di vista dei Milanesi il Resegone si trova a

settentrione, quindi impossibile che il sole calasse da quella parte;

ma fu giustificato l'errore del poeta osservando che, veduto da un

altro punto, può anche dare l'impressione di trovarsi. a

occidente.

Pur questo monte, ormai classico, offre piacevoli ascensioni. La sua

altezza massima è di m. 1875 e le sue pareti sono solcate da

canali profondamente scavati entro i quali di solito si vede

biancheggiare la neve, divisa in candidi ruscelli, anche dopo che le

vette l'hanno scossa, Da Acquate si può salire in due ore

alla Capanna Stoppani del Club Alpino Italiano (m. 820); poi per la Ca

Dàina e a traverso la parte superiore della Val d'Erve, in

cinque ore, si giunge alla vetta, dove da poco sorgono due rifugi

privati. Dalla Capanna Stoppani si sale anche al dirupato Pizzo d'Erna

(m. 1375).

Ma non sono le ascensioni al San Martino ed al Resegone quelle

più ambite dagli alpinisti.

|

|

LE GRIGNE

L'escursione

alpinistica più popolare in Lombardia è quella su

le due Grigne, imponente massiccio dolomitico che sorge su la sponda

orientale del lago di Lecco e domina l'intiera Valsassina, Anzi tutto

enumeriamo le vie d'accesso alle due vette.

Alla Grigna Meridionale (m. 2184); sei vie Lecco-Ballabio

Superiore-Capanna Escursionisti Milanesi-Albergo Carlo Porta -

Lecco-Laorca SuperioreCapanna detta-detto albergo - Abbadia-Piano dei Re

sinelli-Capanna e albergo detti - Mandello, poi come il precedente -

Mandello-Capanna Rosalba per la cresta Segantini (difficile) -

Mandello-Capanna dettasentiero Cecilia (non facile).

Alla Grigna Settentrionale (m. 2410); quattro vie Ballabio-

Balisio-Capanna Pialeral-Cresta Sud-Grigna Vetta - Mandello-Capanna

Releccio-Canalino - Mandello-Capanna detta-Canalone (difficile) -

Varenna-Esino-Capanna Monza-Grigna Vetta.

Ed ecco ora le impressioni sulle Grigne che un escursionista

manifestava anni sono nel Bollettino Municipale di Milano (luglio 1919)

«La via più comune per salire alla Grigna

meridionale o Grignetta è quella che, da Ballabio superiore,

sale all'albergo rifugio Carlo Porta, via mulattiera abbastanza comoda

tra boschine e strette lingue di prati. Appena si è in vista

dell'albergo eretto alla base del massiccio della Grigna e si lascia

alle spalle la vallata, si ha l'impressione del paesaggio d'alta

montagna prati e pascoli, baite basse e larghe sullo sfondo, rupi

scoscese enormi che si innalzano a picco, e il frequente mutar delle

luci e dei colori dal roseo, all'indaco, al violetto, al turchino, al

verde e al nero. Se l'atmosfera è variabile, il panorama

cambia ogni pochi minuti. Nella cortina di nubi si aprono

all'improvviso larghe finestre dalle quali si scorgono il lago, l'Adda,

la pianura lombarda, il Resegone velato.

« Anche la Grigna, abitualmente corrucciata, .non si mostra

troppo di frequente nella sua nudità. Par quasi che sulla

vetta i nembi velino qualche strano rito, qualche grande amplesso di

esseri sovrumani.

« L'enorme blocco montagnoso delimitato a semicerchio dalla

Valsassina e sull'altro lato del lago di Lecco e chiuso in un anello di

malachite e di lapislazzuli, sembra difendersi dall'assalto degli

abitanti della metropoli così vicina con

l'asperità dei suoi contrafforti e dei suoi costoni e, per

irrisione ai loro sforzi, e alla loro curiosità, con la

cortina dei suoi vapori.

« Chi voglia cimentarsi agli acrobatismi sulle pareti

verticali in roccia ha a sua scelta i torrioni Magnaghi, l'ago

Teresita, la punta Angelini, la cresta Segantini, i torrioni Cecilia,

la guglia Cinquantenario, il Sigaro e può trovare ancora

qualche punta che aspetta l'audace che la calchi per la prima volta e

la battezzi.

« La salita dall'albergo Porta alla vetta per il sentiero

Cermenati è una passeggiata ben nota ai gitanti che

l'affrontano anche con scarpe da Galleria. La maggior fatica sta nel

superare, in principio, il ripido dorso della montagna, ma lo

spettacolo rende lo sforzo meno sensibile. Ai due lati sorgono gli

scheggioni, le punte, gli aghi che sembrano il rifugio dei Giganti

precipitati da Giove.

« Sotto, si stende sempre più vasto, il piano ; i

laghi si scoprono, si allargano, si accendono al sole, diventano di

smeraldo, di lapislazzuli, di opale. Di notte, il velo cupo che copre

il lago è forato dai riflettori dei doganieri e, in fondo,

la pianura è chiusa dalla via lattea formata dai lumi della

metropoli. Poco lungi dalla- vetta, a sinistra, si stacca il sentiero

che conduce alla capanna Rosalba per il sentiero Cecilia. Questo

procede or dentro or fuori, tra gli scheggioni che formano la cresta

Segantini la quale dà la sensazione della

terribilità delle convulsioni della natura nelle epoche

millenarie in cui si formarono i corrugamenti della crosta terrestre,

aiutando il fuoco, i terremoti e, più lentamente, i nembi e

le erosioni.

« Dalla capanna Rosalba si può tornare all'Albergo

Porta per un sentiero lungo coste erbose, per boschi di un verde

così smeraldino e trasparente sul fondo azzurro del cielo che

è dolce allora o sotto un'elce antiqua

o su folt'erba stendersi

mentre fra l'alte ripe l'acque scorrono,

gli augei ne' boschi lagnansi,

per le sgorganti linfe i fonti scrosciano,

leggeri sonni a porgere.

(ORAZIO, Ep. 11, 23-28).

« Anche il sentiero che conduce dal pianoro dell'Albergo

Porta alla capanna Pialeral passa attraverso prati e boschi. Esso

è segnato e non è consigliabile abbandonare il

segno. 1 sentieri rappresentano l'esperienza millenaria dei popoli

fanno coincidere il tempo con quel tanto di comodità che

è possibile in montagna. Voler abbandonare il sentiero

significa, spesso, perdere tempo.

« Nel tragitto, lungo i fianchi delle due Grigne, nella

fresca oscurità meridiana dell'interno di una baita la

polenta fumante raggia come una luna piena; più innanzi una

polla d'acqua cristallina reca una gradita sorpresa per chi sa quanto

povero d'acqua sia il massiccio delle Grigne.

« La capanna Pialeral sta a guardia della conca degli

sciatori, tanto questa, nell'inverno, è frequentata dagli

amatori di questo rapido mezzo di locomozione proprio delle grandi

pianure di neve e di ghiaccio del nord.

«Sulla Grigna settetrionale, il Grignone, la solitudine e il

silenzio sono assoluti. L'uomo non può intavolare un dialogo

che con sè stesso, in cospetto alla natura.

« Di lassù, il sorgere del sole, in estate, nella

Valsassina verde, non si dimentica mai più. Quando, superata

la cortina di nubi, il disco appare nitido, ampio, fiammeggiante, a

occidente, la catena del Rosa, come sospesa nello spazio per

incantesimo, si colora della più dolce tinta. Il cielo

presenta tutta la gamma dal grigio al verde, al celestino trasparente.

Il lago, in fondo, è ancora plumbeo. I punti più

prossimi diventano di oro verde. Di tra le cime più alte

delle catene ad oriente i raggi arrivano tangenti, e, superando in alto

le valli, vanno a rosare altre cime minori.

« Uno stormo di corvi si alza gracchiando dai cratere spento

che sta sotto il rifugio. Dal fondo valle salgono i primi squilli delle

campane e degli armenti : la vita degli uomini riprende il suo ritmo.

« Ora l'atmosfera nel semicerchio della Valsassina

è tutto un pulviscolo verde. La Grignetta, ancora violastra,

si sveglia a fatica, si stira, aspetta un raggio diretto per

imbellettarsi di rosa e liberarsi dal brivido freddo del primo albore.

Ma il sole ha vinto tutte le barriere che le nubi avevano frapposto al

suo folgoreggiare. A mano a mano che esso sale nel cielo, i suoi raggi,

percotendo direttamente la roccia, riattivano la fabbrica dei vapori:

un fiocco di bambagia si stacca da una anfrattuosità, si

innalza, si allarga, si unisce ad un altro ; insieme fanno catena ; la

loro diafanità si ispessisce, si oscura ; la nube

è formata e naviga nel cielo, verso il sole dove sembra

nuovamente scemare, disfarsi, disperdersi nel nulla.

«Talvolta i fumi della montagna formano un velario opaco che

ne avvolge e chiude tutt'attorno alla vista l'orizzonte, permettendo di

immaginare, come oltre la siepe sull'ermo colle, l'infinito coi suoi

spazi, i suoi orrori, i suoi terrori e i suoi sogni, che son poi quelli

della nostra fantasia, del nostro spirito ».

Monografia redatta da Pio Pecchiai, con la

collaborazione, per la parte manzoniana, di D. Giuseppe Polvara, del

quale sono anche gran parte delle fotografie.

|

|